アクアテラリウムの作り方

アクアテラリウムの作り方

アクアテラリウム水槽とは?

アクアリウムとテラリウムという言葉からできた造語でアクアテラリウムといいます。水中と水上の生物を飼育して観察することができます。3つの中では最も難しい水槽となっています。

なかなか、はじめられない、そういうジャンルの水槽です。

アクアテラリウムの難しいところ

アクアテラリウムの難しい点、躊躇してしまうところは、

- 普通の水槽でアクアテラリウムを作ると、水面から上、水際のガラスが泥や、白濁した汚れによって曇ってしまう。

- アクアテラリウム専用の水槽を買う必要がある、結構な値段がする。

これは、ガラスの曇りを抑えるために、またオープンな感じを出すために、全面のガラス高が15cm、背面が30cm程度となっている水槽です。特別な加工がしてあるために、割高です。

- 陸地部分を、砂利や砂で作ることができない。

これはやってみるとすぐに分かりますが、水草水槽で段差をつけるだけでも大変です。ここに陸地を立ち上げるのは至難の技です。

- ろ過装置が使えない。

これは水槽の形状によるもので、上部濾過装置は使えません。また、投げ込み式フィルターも見栄えが悪くなりすぎて使えません。

- アクアテラリウム用の照明器具が特別で、別に買わなければならない。

これは水槽の形状によるもので、20W直管蛍光灯をひらおきすることは難しいです。

- 水中部分が少なくなり、魚を泳がせられない、見えなくなってしまう。

- 滝などの水流を作るとパイプが目詰りしてしまう。

- 陸地部分の土や泥が水を汚す。

- ボウフラが湧きそう、臭いそう。

- 陸地部分のシダ植物や苔が手にはいらない!

がんばって、陸地部分を平たい石でたちあげてみましたが、30cm水槽の半分の高さまでしか盛り上げられませんでした。

水槽のガラスが白く汚れています。このあと、もっとひどくてなって、中の風景がかすんでしまいました。

結局、水槽の上部まで満タンに水を満たしています。

そのほうが圧倒的に綺麗です。

しかし、テラリウムでしたので、ほとんどの植物が腐って腐敗していきました。

アクアテラリウム水槽の作り方

なるべくコストと手間をかけずに身近にあるもので、アクアテラリウムを作ってみます。そのためには以下の条件で制作します。

アクアテラリウム水槽の条件

- 水槽サイズは小さく20cmキューブ水槽(安価な1500円程度のもので、ガラスの透明度も並のもの)

水槽の高さが低いものいいです。陸地部分をくすんだガラスを通してみずに済むように、視界を遮るものがないようにするためです。

以前、私も30cm水槽で断念しました。どうしても30cmも陸地を立ち上げられませんでした。砂利を使う場合は15cmが限界でした。前面ガラスがあって邪魔でしかたありません。完全に水没させたほうが見た目が綺麗に見えます。

水槽に奥行きがあることが重要です。アクアテラリウムは水槽の後ろ側半分くらいに陸地を作ります。幅がある横長水槽で、片側に陸地、片側に水部を作っている水槽を見ますが、真横から陸地をみると、おかしいものです。手前はどうしても、水辺にしないと、格好がつきません。

- 照明は窓際の直射日光ではない、北側などの間接的に入ってくる弱い太陽光。(決して、直射日光をあてないでください。水槽の説明書にも注意書きが書いてあります。)

- ろ過装置は使わない。

濁りが取れるまでは投げ込み式フィルターを入れておくことがあります。

- シダ植物と苔を使う。

陸地部分に土を極力使わないように、乾燥ミズゴケなどの用土で育つ植物を使います。基本的にはほとんどの陰性植物であれば大丈夫です。ただし、トキワシノブなどは乾燥したところで育つものですので、アクアテラリウムには向きません。

- 陸地部分の土台には木炭を使います。BBQ用の安価な木炭を水に沈むようにした上で、束ねて水槽に沈めガラスの上まで到達するようにします。埋立地の地盤補強のような感じで陸地を作ります。

- メダカなどの小型の魚を飼育する。

容量的に限界です。エビなどでもいいです。ただし、目立つエビでないと、どこに居るのかわかりません。

- 足し水以外はしないで済むような運用。

餌はほとんど与えないで済むような生体を使います。エビなどは勝手に増えたプランクトンや藻類を食べていますので適しています。

- 素早く完成させる。

基本的に資材や植物をレイアウトし、セットしたら、それで完成するような仕組みで作っていきます。

どんどん、レイアウトの完全変更をしていきます。1つのレイアウトを作って維持して完成したら、リセットして次のレイアウトを作っていきます。

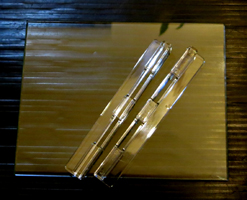

水槽を用意する

20cmキューブ水槽です。

安いながらも蓋がついています。今回は使いません。

この隙間だらけの蓋はどういう効果があるのか疑問です。

おそらく、壁掛けフィルターや外部フィルターを通す空間なのだと思います。

フレームレス水槽には必ず水槽マットがついています。

些細なでこぼこでも水槽が割れる原因となります。

フレーム水槽は底がプラスチックでガードされているのでほとんど気にしません。

植物を用意する

苔とカタヒバを手に入れました。

バケツで土をよく洗い落とします。

白い根が出ていれば、余計な最近が水槽へ入ることも減ると思います。

カタヒバの葉は本当に木の葉のようです。

苔は洗って水を絞っておきます。

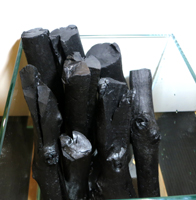

土台となる木炭を水に沈むように処理する

大きな鍋に木炭を入れます。

比較的、大きめで柱、土台になりそうな木炭を選びます。小さいものや軽い木炭は使いません。

軽い木炭は処理をしても、 沈まない可能性がありますので、できるだけ持った時にずっしりと重い炭を選びます。

沸騰したら、そのまま5分程度煮ます。

火をとめて冷えたら、他の場所で翌日までそのままにします。

シダ植物を木炭に巻きつける

洗って水につけておいた木炭と釣り糸(ナイロン糸)を用意します。

レイアウトを簡単にするために小さい木炭を使います。

木炭は転がしてちょうど安定した向きをそのままにして、シダ植物の根をからめていきます。

先ほど用意しておいた、苔をシダ植物の根の上に載せていきます。

乾燥から根を守るために、根が見えないように苔をかぶせます。

ボビンについたままのナイロン糸の片側に輪っかを作ります。

固結びの要領で輪っかを作っておき、木炭の片側から通して苔の上からシダ植物を固定するように巻きつけます。

片側の糸をしっかりともって、引っ張りながら何回か木炭の周りを巻いていきます。

最後までまいたら、ナイロン糸を20cmくらい余分に残してはさみで切ります。

最後はまた、固結びをします。

そして、始まりの方の糸と終わりの方の糸を結び合わせます。2回固結びをします。

2回目に糸のたるみができないように、人差し指で、1回目の結び目を押さえながら、左手の中指と親指で片方の糸、右手でもう片方の糸をひっぱりしっかりと締め付けます。

なれるまではかなり大変ですが、なれると大変、便利です。

余分な糸を切ります。4つほど作りました。

このように水景を作っても楽しめます。

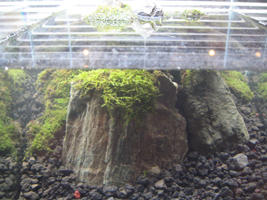

木炭で土台部分をつくる

一晩おいておくと、だいたい沈むようになります。

沈んだものだけを選びます。

水槽の下はシッカリとした硬い板の上に水槽に付属している水槽マットを敷きます。

適当な感じで背面のガラスに立てかけていきます。

2列くらい作り、さらに前面のガラスにも当たるように斜めに木炭を設置して安定させます。

正面からみるといい雰囲気を出しています。

横から見ると、しっかりと筋交いのように木炭を支えているのが分かります。

植物をアクアテラリウム水槽にレイアウトする!

アクアテラリウム水槽にシダとウィローモスを設置します。

これはここまでの間に木炭に巻きつけてありますので、非常に簡単にすんでしまいます。

また、木炭というのはとても驚くほどの吸水性があり、スポンジと同じです。水上に出ている部分を触ると水が染みだしてきます。

これを利用して、木炭に巻き付けたシダには常時水が行き渡るようになっています。

もう1つ一番大事なのが光の問題です。たとえ、陰性植物とはいっても、光がなければ育ちません。

ここで2つの方法があります。ペンダント型の照明を使うか、太陽光を利用するかです。

クリップ式の水槽用照明が小型のものから販売されています。これは小さいですが、これくらいの植物ですと、弱い照明でも育ってしまいます。しかし、問題は電気のON/OFFをしなければならないということです。

決して鑑賞するときだけ付けるのではなく、植物のために一日8時間程度から照明をつけっぱなしにしなければなりません。これはとても面倒です。通常はタイマーを使いますが、タイマーをこの小型アクアテラリウム水槽のために設置すると、邪魔です。

そこで、直射日光でない、薄明るい光が窓から差し込む程度の場所へ設置するというのは1つの手です。これは本当に楽です。何もきにすることがありません。ただし、直射日光があたると、火災の原因にもなるようですので、注意が必要です。水槽の説明書を御覧ください。

この水槽の場合は、北側の窓に遮光シートを貼ったところに設置しました。それでも十分によく育ちました。

木炭に巻きつけておいたカタヒバをセットしていきます。

セットの仕方は土台の木炭の間に差しこむだけです。

木炭は摩擦が大きいですので、かなり密着します。

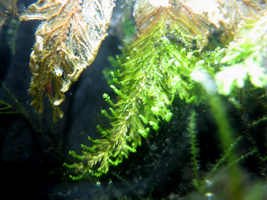

水中部分にウィローモスを入れます。

しばらくすると、たくさん増えてくれるでしょう。

3個のカタヒバ付き木炭を差し込みレイアウトの完成です。

アクアテラリウムのメンテナス

数ヶ月後、木炭の上に白い物質が粉のようにたくさんついてきました。

カタヒバは乾燥に強そうに見えますが、湿っている方がよく育ちます。

水位が下がってしまい、枯れてきて葉が茶色くなり、丸まってしまっています。

水中に浸かっていた部分だけは緑のままで、新芽も伸びています。

とりあえず、茶色くなった部分はトリミング(切り取り)します。

水中では、茶色いもやもやとしたものが発生しています。

ウィローモスはとてもよく育ちました。

とても分厚いマットになっています。これを取り分けて再レイアウトです。

アクアテラリウムのレイアウトを変更する

今回新たに観賞用のシダを入手しました。

これも立派なシダ植物です。

増えたウィローモスを使って、木炭の部分を隠していきます。

これで白くなっても見えることがありません。

このウィローモスは水中でも水上でも生育できるタイプです。

できれば、陸上には陸性のウィローモスを貼りつけたほうがいいです。

かなり大きなシダのため、上へ30cmくらい飛び出しています。

今回は何にも巻きつけず、木炭の隙間に差し込んだだけです。

白い葉のシダを使ったので、生花のように見えます。

アクアテラリウムというのはいいです。本当に応用範囲が広いです。

これほど簡単に楽しめる水槽はありません。枯れたら、また他の植物を適当に入手してレイアウトしたらいいだけです。ただ、それの繰り返しです。季節ごとに、気分によって、おそらく、月日を追うごとにより練上がったレイアウトになるのだと思います。

こういうことができるのもアクアテラリウムのいいところです。

水中部分があると、魚や海老などの生体を入れなければと思いがちですが、焦ることはありませんし、入れるとまた制約が多くなります。純粋に植物を入れてシッカリと定着させていきます。

レイアウトが完成すると同時に、数ヶ月かかって生態系ができてくれば生体を入れることができるかもしれません。

しかしながら、このようなスタイルの場合、あまり見えないので観賞価値が低くなってしまう魚もいます。